“Serão 13 horas talvez, não sei… Ando já meio perdendo a noção de horário nesta vida viajeira. Até a noção dos nomes topográficos. Me esqueço de perguntar por onde passo, ando misturando tanto as coisas que deixei de ser um indivíduo compreensivo para me tornar essencialmente, unicamente mesmo, sensitivo”. Estas são palavras d’O turista aprendiz de Mário de Andrade – diário de duas viagens do autor, uma para a Amazônia e outra para o Nordeste, felizmente relançado em 2015, em parceria entre o IEB-USP e o IPHAN, porém completamente indisponível.

A literatura de registro mescla observações, reflexões científicas e de cunho pessoal, tornando o relato de viagem uma escritura especial, pois configura uma possibilidade de pesquisa que alia, a um só tempo, o relato, os objetos encontrados e as experimentações pessoais.

Ermanno Stradelli (Borgotaro, Emilia-Romanga, 1852 – Manaus, Amazonas, 1926) foi um conde italiano que aos 27 anos decidiu ir viver na Amazônia. Atravessou o Atlântico, abandonando o reduto das práticas refinadas de um europeu culto, para mergulhar, em 1879, nas profundezas apaixonantes e sinuosas da floresta, movido por sua impetuosa curiosidade. Tornou-se perspicaz fotógrafo, etnógrafo, colecionador, dicionarista, tradutor, geógrafo e desbravador de mitos.

A coletânea A única vida possível: itinerários de Ermanno Stradelli na Amazônia busca ilustrar alguns dos vários perfis da múltipla atuação de um pesquisador que, entre os séculos XIX e XX, desempenhou um delicado papel de intérprete, revelando a Amazônia indígena para o público culto do Brasil e da Itália.

O livro foi lançado no ano passado, sob organização da pesquisadora Livia Raponi, pela editora Unesp. O volume compreende ensaios inéditos de especialistas brasileiros e italianos, em diferentes disciplinas. Conta ainda com uma seleção de fotografias e mapas realizados pelo viajante, cedidos pela Sociedade Geográfica Italiana.

Trata-se de uma reunião que retrata a multiplicidade deste personagem, publicada no ano que homenageou os 90 anos de sua morte. Um livro revelador sobretudo de sua relevância enquanto interlocutor das culturas indígenas amazônicas.

Segundo Francisco Foot Hardman, Stradelli “foi, verdadeiramente, um amigo dos indígenas. Incorporou seus mitos e lendas. E foi incorporado, de igual para igual, pelas narrativas dos povos do rio Uaupés, pela sua memória oral inscrita na voz e incisa nas pedras (itacoatiaras) que ele tão bem soube decifrar”.

Em suas pesquisas, Stradelli dedicou-se a conhecer e divulgar as expressões originais das culturas autóctones do Alto Rio Negro, sendo, até hoje, uma imprescindível referência para os estudiosos de antropologia, línguas e literaturas ameríndias. A paixão pela “língua boa”, o nheengatu, acompanhou o pesquisador durante a vida toda. Seu Vocabulário nheengatu-português e português-nheengatu foi publicado em 1929 na revista do Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro. Contém verbetes que são verdadeiros contos.

Uma obra rara de Luís da Câmara Cascudo foi relançada em 2001 por uma editora de Manaus: Em memória de Stradelli, livro em que o folclorista potiguar traça um perfil do conde italiano. Cascudo mostra-se encantado pelas descrições “literárias e amorosas” de Stradelli acerca dos costumes e do dia-a-dia dos nativos da região. Segundo Câmara Cascudo, “como narração de viagem, Stradelli é desconcertante. Não traz um só episódio sensacional. […] Nem serpentes, jacarés e onças aparecem nas páginas tranquilas da história singela. […] O extremo valor de sua jornada está justamente na nobre simplicidade com que a fotografou.” A vida do conde foi pesquisada por Cascudo durante 18 meses, por meio de cartas e informações tanto da Itália como dos lugares do Brasil por onde passou. Cascudo considerava Stradelli o maior conhecedor dos rios do Brasil, o maior potógrafo do Amazonas.

Segundo a pesquisadora Aurora Bernardini, pioneira na tradução dos seus chamados “boletins de viagem”, a diferença “entre Stradelli e os viajantes europeus que escreveram sobre o Brasil do século XIX e anteriores é que os outros estiveram aqui de passagem. A descrição deles é exótica demais, às vezes, como o naturalista e explorador alemão Alexander von Humboldt, que tinha uma visão maravilhosa das monstruosidades que ia encontrando pelo caminho. A diferença é que Stradelli veio com 27 anos e ficou aqui até morrer, aos 74 anos. Ele nunca mais saiu do Brasil. Humboldt, aliás, não entrou no Brasil, ficou nos limites com a Colômbia e a Venezuela. Stradelli, quando resolve fazer a descoberta das fontes do Orenoco, diz assim: ‘Eu estou indo nas pegadas do Humboldt’”.

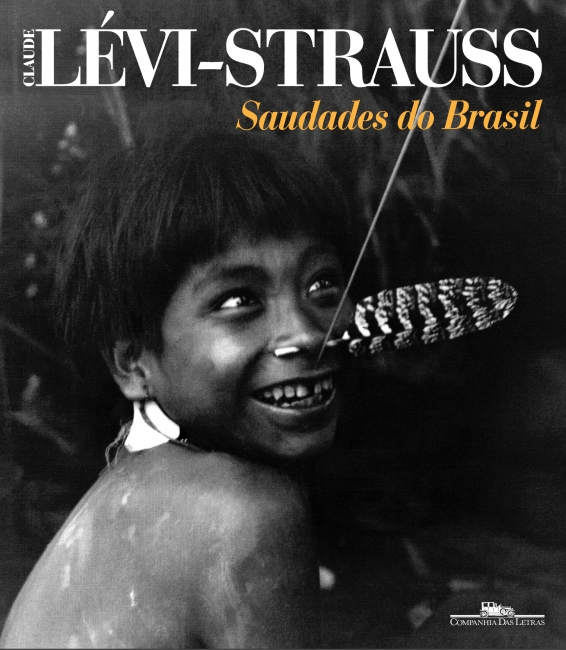

Lévi-Strauss empenhou-se em selecionar e publicar estas fotografias, que abrangem o período de 1935 a 1939, ao dar-se conta de que só ele poderia descrevê-las, localizando-as no tempo, no espaço e na complexa dimensão da memória afetiva. São fotografias que comunicam o encanto especialíssimo de um mundo aparentemente eternizado em seu arcaísmo, que, tragicamente, não tardaria a transformar-se a ponto de tornar-se irreconhecível.

As imagens e legendas que compõem Saudades do Brasil estão organizadas sob a forma de um relato sensível das aventuras do autor em terras brasileiras. Para compor suas 228 páginas estampadas com 176 belas fotos em preto-e-branco o autor, com o auxílio de sua mulher, refez sua viagem de jovem etnólogo através de 3 mil fotografias, tiradas, em sua maioria, com uma câmara Leica. As fotos estão editadas na seqüência que parte da cidade de São Paulo passando por Pirapora, Pico do Itatiaia, Paraná, Santa Catarina, tribos kadiwéu, bororo, nambikwara, mundé, tupi-kawahib e terminam com a série que o autor denomina “O Retorno”. Os negativos apresentavam-se bem conservados e por isso puderam resultar em boas ampliações feitas por Matthieu Lévi-Strauss, a quem Claude Lévi-Strauss dá a co-autoria do livro.

Esta bela coleção de imagens guarda um testemunho precioso sobre o Brasil e seus habitantes de mais de meio século atrás. A eles e à sua distante juventude, o autor envia um aceno de amizade e nostalgia.

Segundo Luiz Eduardo Robinson Achutti, pesquisador da UFRGS, em resenha, no livro “não encontramos a vitalidade do antropólogo que revela seu processo, seus questionamentos e suas descobertas. Em Saudades do Brasil encontramos Lévi-Strauss hesitante quanto à importância de colocar a público suas fotos. Ele faz questão de alertar para o fato de não trazer o retrato de existências primitivas. Ao contrário, afirma tratar-se de restos de uma civilização dizimada. Mesclando seu conhecimento anterior com informações mais recentes, o autor chama a atenção para o desaparecimento das populações indígenas, através da diminuição de seus conglomerados e a perda de suas especificidades e identidades culturais. Ele chega a tomá-las como metáfora da perda de qualidade de vida na Europa, afirmando que ‘todos índios doravante, estamos em via de fazer de nós mesmos o que fizemos deles’. À maneira estruturalista, relaciona a diminuição populacional e a desagregação cultural dos índios com o progresso e o aumento populacional do Ocidente que irá ‘devorar a si mesmo’”.

O fotógrafo Pierre Verger (1902-1996) viajou ao redor do mundo de 1932 a 1946, fotografando pessoas de diferentes etnias e culturas. Verger negociava suas fotos com jornais, agências e centros de pesquisa; fotografou para empresas e até trocou seus serviços por transporte. Paris, tornou-se para ele uma base, um lugar onde revia amigos – os surrealistas ligados a Prévert e os antropólogos do Museu do Trocadero – e fazia contatos para novas viagens. Trabalhou para as melhores publicações da época, mas como nunca almejou a fama, estava sempre de partida: “A sensação de que existia um vasto mundo não me saía da cabeça e o desejo de ir vê-lo me levava em direção a outros horizontes”, disse. Porém, ao desembarcar no Bahia, 1946, acabou escolhendo-a como morada. Um dos tantos frutíferos resultados é o livro Retratos da Bahia. Os negros, maioria na cidade, monopolizavam a sua atenção. Além de personagens das suas fotos, tornaram-se fontes de interesse, cujas vidas Verger foi buscando conhecer com detalhes. Quando descobriu o candomblé, acreditou ter encontrado a fonte da vitalidade do povo baiano e se tornou um estudioso do culto aos orixás. Esse interesse pela religiosidade de origem africana lhe rendeu uma bolsa para estudar rituais na África, para onde partiu em 1948.

Apesar de ter se fixado na Bahia, Verger nunca perdeu seu espírito nômade. A história, os costumes e, principalmente, a religião praticada pelos povos iorubás e seus descendentes, na África Ocidental e na Bahia, passaram a ser os temas centrais de suas pesquisas e sua obra. Ele passou a viver como um mensageiro entre esses dois lugares: transportando informações, mensagens, objetos e presentes. Como colaborador e pesquisador visitante de várias universidades, conseguiu ir transformando suas pesquisas em artigos, comunicações e livros.

Suas fotografias mostram uma fronteira fluida da etnografia e da arte. A matéria prima do trabalho fotográfico de Pierre Verger é o cotidiano material, simbólico e imaginário dos homens das mais diversas culturas.

Segundo Cláudia Possa, no artigo “Dois olhares: Pierre Verger e Leonore Mau” – apresentado no projeto do Goethe Institut “A Rapadura e o Fusca: Cana, Cultura, Sociedade”, Verger “usou a fotografia como uma espécie de passaporte que lhe permitia a introdução no mundo do Outro e acumulou uma documentação singular”. Para Possa, o estranhamento da viagem “não é relativo apenas ao Outro, mas ao próprio viajante: a viagem afasta-o dele mesmo, no sentido de que o modifica. O viajante se distancia não só geograficamente, mas porque se diferencia e transforma seu mundo”. Nesse contexto, a fotografia é um elemento interessante, uma vez que “também discute a tensão entre o que é realidade e o que é imagem. Uma imagem fotográfica, apesar de criar uma forte sensação do real, apesar do retratado aparecer como um fragmento da própria realidade, é também uma descrição, também tem seu lado de ficção, no sentido original da palavra, de coisa construída. […] O ato fotográfico, ao não ser necessariamente planificado, admite contradições e assim permite captar aspectos diferenciados da realidade. Ao contrário de tentar eliminar as contradições, a fotografia permite explicitá-las mais”. A maneira de Verger fotografar, analisa Possa, “não é marcada exatamente por uma técnica fotográfica diferenciada, mas por uma maneira de se aproximar do objeto, contemplá-lo, suportar o afeto e a diferença e, de acordo com a interação, colher a imagem. Em sua fotografia comparece um impulso documental de conhecer e apreender algo do sujeito que o atrai, o impulso antropológico de registrar a diferença cultural que reflete seu desejo de conhecer povos diferentes do europeu, procurando descobrir a cultura alheia e suas imagens. […] Sua fotografia não parece diretamente inspirada nem na chamada Nouvelle Vision, nem nas reportagens baseadas nos ‘instantes decisivos’. Em relação à primeira, seu enquadramento não busca ser desconcertante, não busca um ponto de vista especial que domine a composição, não busca um virtuosismo técnico que seja explicitado na imagem, nem se preocupa com uma composição complexa. Em relação ao momento do disparo, Verger não busca captar um fato espetacular e suas fotografias prolongam naturalmente a cena captada, contam uma história”.

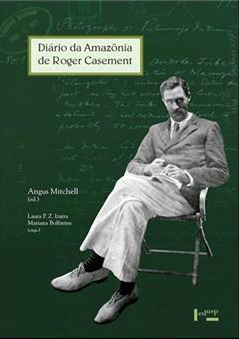

O Diário da Amazônia de Roger Casement, organizado por Mariana Bolfarine e Laura P. Z. Izarra, foi lançado no ano passado pela Edusp. A interessante obra é fruto de uma pesquisa sobre a investigação que Roger Casement empreendeu: no final da época do boom da borracha no Brasil, chegaram a Londres notícias sobre os abusos de violência e escravidão, não só em relação aos indígenas e nativos, mas também envolvendo súditos da coroa; Casement foi nomeado para fazer parte de uma comissão de inquérito e avaliar até que ponto esses súditos da coroa estavam de fato sofrendo abusos e se faziam, por outro lado, parte do esquema da violência cometida contra os indígenas da região.

O diário é resultado dessa investigação. Foi escrito durante as duas vezes em que Casement esteve na Amazônia, respectivamente em 1910 e 1911. Seus manuscritos estavam armazenados no Itamaraty, pois Casement foi cônsul no Brasil em três ocasiões, em Santos, em Belém do Pará e, por último, foi cônsul geral no Rio de Janeiro.

As organizadoras enfatizam a relevância histórica da presença de Casement na Amazônia. Uma de suas principais descobertas foi que a empresa peruana exploradora da borracha, a Peruvian Amazon Company [Companhia Peruana da Amazônia], era, na verdade, patrocinada por ingleses e operada por gestores peruanos brancos. Casement registrou e tornou públicas as atrocidades sofridas pelos nativos, quase sempre silenciadas pelos interesses políticos e econômicos.

Fonte primária de pesquisa, este Diário da Amazônia de Roger Casement é considerado uma defesa da contra-história da cultura ameríndia. A primeira edição em português dialoga o legado de seu autor para o Brasil e para o mundo e mostra sua luta pioneira pelos direitos humanos. Casement denuncia a escravidão por dívida, que posteriormente Euclides da Cunha também denunciará. Descreve todo o tipo de trabalho escravo, as punições de inanição e açoite estendidas a toda a família, inclusive às crianças, que também eram forçadas a trabalharem e carregarem borracha.

A edição da Edusp conta com textos de comentário crítico, incluindo uma cuidadosa apresentação do editor Angus Mitchell, que contextualiza o legado de Casement e a posição, dentro da história, desse Diário da Amazônia.

Os horrores que Casement viu de perto, primeiro perpetrados pelos colonizadores belgas, no Congo, contra os negros, e, depois, pela Peruvian Amazon Company, contra os índios na bacia do rio Putumayo, na Amazônia peruana, serão tema de um documentário, já em fase de produção, dirigido pelo cineasta manauara Aurélio Michiles. O documentário teve como material de base de pesquisa, entre outros documentos, sobretudo a tradução brasileira do diário.

A presente edição, assim como a edição francesa, reuniu os três tomos da Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), em um único. A iconografia da obra contempla cerca de 150 litografias (do acervo da Biblioteca Nacional, majoritariamente, completada com a coleção da Chácara do Céu) coloridas manualmente por artistas contemporâneos de Debret. Assim como as imagens, também o conjunto dos textos de Debret se destaca pela observação detalhista, pela descrição minuciosa, abrangendo grandes grupos de temas: a Corte, seus eventos políticos, costumes da época e a arquitetura do Rio de Janeiro; a paisagem brasileira, destacando-se sua variedade botânica; os grupos de indígenas e de escravos, ilustrados com suas indumentárias, práticas e costumes, castigos e cativeiro.

A edição, lançada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, digitalizou e tratou as imagens, de modo que traz os originais resgatados com o requinte que os atuais recursos tecnológicos possibilitam.

Debret chegou ao Rio em 1816, como membro da missão artística francesa, cujo intuito era participar da implantação da Academia Imperial de Belas-Artes e registrar a vida da Corte portuguesa na sua nova sede, uma nação em construção.

Em resenha publicada no jornal O Globo, Leonardo Cazes aponta que o “desejo de Debret de compreender um mundo que lhe era tão estranho o distingue dos outros pintores que passaram pelo Brasil no século XIX”, conforme afirma o filósofo e crítico Jacques Leenhardt, diretor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, responsável pela organização da nova edição brasileira e pelo ensaio que abre o livro. Segundo Leenhardt, “Debret se projeta imediatamente dentro da vida social. Ele desenha sentado na rua. Em uma das pinturas, ele enfoca um objeto na mão de um escravo e depois escreve um comentário. Debret queria tentar entender o que estava acontecendo”. De acordo com Cazes, Leenhardt “argumenta que a obra do pintor pode ser lida como um trabalho de antropologia e sociologia sobre o Brasil oitocentista. O primeiro tomo, ‘Casta selvagem’, é dedicado aos índios. O segundo, ‘Atividade do colono brasileiro’, aborda as ruas e o trabalho. O terceiro, ‘História política e religiosa, estado das Belas-Artes’, retrata a Corte e a Igreja. Em cada um, há ensaios de Debret sobre os temas. Para o filósofo, o pintor tinha consciência de que estava diante de um país em profunda transformação e vivendo um momento histórico no Ocidente: a criação de um império a partir da colônia. — Quais as condições históricas que tornaram uma colônia sede de um império e as implicações disso? Ele vai propor um modo de olhar esse processo, através da sua diversidade — diz Leenhardt. — Debret é um caso único de pintor que escreve, três, quatro páginas sobre cada cena que está retratando. E esse conjunto imagem-texto está inserido num contexto mais amplo, de uma obra teórica”.

O Brasil colonial foi fartamente retratado por grandes pintores e desenhistas, dentre os quais destacaram-se, além de Debret, também o alemão Johann Moritz Rugendas. Pintores e desenhistas das cenas brasileiras da primeira metade do século XIX, eles trazem a paisagem humana viva de uma colônia que elevada à categoria de reino unido, ainda não rompera com as amarras econômicas que se sustentava pela escravidão tanto dos negros africanos quanto dos indígenas nativos. Do homem à botânica, das etnias que construíam a Colônia aos animais que habitavam as suas florestas, tudo foi retratado por estes grandes desenhistas.

Sobre os índios Charruas civilizados, por exemplo, Debret escreveu: “É somente na província de São Pedro e de Espírito Santo que se encontra grande número de Charruas civilizados, a maior parte originários do Paraguai. Andam quase sempre a cavalo, envolvidos pelo poncho […] e trazem sempre uma grande faca à cintura, ou simplesmente colocada em uma das botas. O comércio de animais é a sua principal ocupação; e freqüentemente, sob o nome de peões, servem de guias aos viajantes que percorrem estas províncias. Não menos intrépidos a pé que a cavalo, eles não temem atacar a onça, o braço esquerdo envolvido pelo poncho com toda precaução, e coberto por um pedaço de couro. Assim preparado ao combate, e tendo na mão direita a sua faca, ele vai ao encontro do animal e o desafia. O caçador avança o braço esquerdo, e quando a onça arremete, ele lhe mergulha a faca no peito e a mata de um só golpe. Este gênero de combate lhes é tão familiar que estão sempre dispostos a proporcionar soberbas peles de onça pela quantia de cinco francos (um patacão); é uma especulação que eles reservam para fazer frente às despesas com suas diversões, pouco variadas na verdade, pois consistem em passar grande parte de seu tempo nas tavernas fumando, bebendo aguardente e jogando cartas, prazer que termina quase sempre em golpes de faca. Embora naturalmente inclinados ao roubo e ao assassinato, eles são de uma fidelidade a toda prova, caso tenham sido contratados para a escolta de um viajante.”

Publicado em 1990 pela Companhia das Letras, o interessante estudo de Flora Süssekind, O Brasil não é longe daqui – O narrador, a viagem – esgotado, disponível apenas em sebos –, alia análise histórica a um olhar atento ao lirismo de seu material: por entre charadas, textos de divulgação científica, estampas de plantas e animais, pequenas biografias e casos curiosos, Süssekind trata do narrador de ficção na literatura brasileira, o qual surpreende em pleno movimento, ao longo do processo histórico de sua formação, desde os relatos de viagens – fundamentais para a criação de um imaginário paisagístico do Brasil –, mediados pela figura de um narrador-viajante que, mutante – ora cartógrafo, ora historiador, ora cronista –, daria as cartas na nossa prosa de ficção romântica. A análise de Süssekind primeiro investiga e data “a constituição de um narrador de ficção na prosa brasileira”. Ao mesmo tempo, partindo de “uma questão específica no campo da historiografia literária”, analisa a noção do “começo histórico, da ‘origem’ entendida como processo de emergência e singularização, em meio a escolhas, repetições e diferenciações, figurações e recomposições diversas”. Assim, delimitando a caracterização que tanto constitui, quanto origina o narrador de ficção, a autora acompanha o narrador-viajante desde seu surgimento, nas décadas de 1830 e 1840, na prosa ficcional brasileira.

Ela aponta, por exemplo, que: “Olhos e ouvidos ao léu, é também como observadores da Natureza e dos costumes que se comportam esses viajantes não-cientistas e redigem, sob formas diversas – epístolas, diário, memórias, relatórios – os seus relatos. Observadores bastante diversos, entretanto, dos cientistas-viajantes também em trânsito na época”.

Send to Kindle

Send to Kindle