Até quando será que o Brasil vai ignorar a responsabilidade que tem com seus indígenas?

Reunimos aqui alguns trabalhos fotográficos que originaram livros e cujo tema foram índios brasileiros.

Mais do que imagens belas, que de fato o são, trata-se de trabalhos documentais profundos, ensaios fotográficos complexos. Em que aspectos da riqueza cultural abstrata ganha a representação concreta da imagem.

Essas fotografias são, de certa maneira, estímulos antropológicos, pois fazem com que se possa ver “o outro” como parte de um todo comum, ou seja, os homens, retratados, levam também à consideração do homem, do humano.

A fotógrafa Claudia Andujar desenvolve um papel crucial na luta do povo indígena Yanomami, a que tem se dedicado desde o final da década de 1970. Ela estabeleceu seu primeiro contato com os índios devido a trabalhos fotojornalísticos, sobretudo desenvolvidos no período áureo da revista Realidade, e a realização de importantes ensaios fotográficos na companhia das tribos graças foi possibilitada por bolsas de estudos, brasileiras e internacionais. Seus trabalhos integram acervos de grandes museus, como por exemplo o MoMA, em Nova York.

Em 2009 Claudia Andujar publicou pela CosacNaify o livro Marcados, composto por 85 fotos dos índios Yanomami realizadas entre 1981 e 1983, durante uma viagem de levantamento das suas condições de saúde após o contato com o branco. Para a catalogação dos registros, como os Yanomami não respondem a nome próprio, foi adotado o método, consagrado desde o século XIX para a identificação dos povos nativos, que consiste em uma fotografia do indivíduo com um número preso ao corpo. O conjunto das fotos transformado em livro apresenta-se como um profundo questionamento sobre as relações que povos exercem sobre outros, marcando-os e determinando a extensão de sua sobrevivência.

Yanomami, publicado, pela editora DBA, em 1998 e infelizmente esgotado e indisponível mesmo em sebos, é seu possivelmente mais belo livro, um interessante trabalho fotográfico. Profundamente poético, reúne fotografias que unem intenções documentais a uma estética onírica. Através dos fortes contrastes, as fotos revelam o efeito da iluminação na completude de sua carga simbólica.

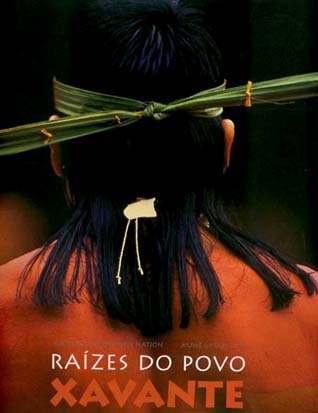

Rosa Gauditano é atualmente uma das maiores documentaristas das tradições indígenas e divulgadora de projetos educacionais para aquelas comunidades, no livro Raízes do Povo Xavante, reúne 120 fotografias, que contam com a apresentação do xavante Sereburã.

Em entrevista, a fotógrafa disse julgar Raízes do povo Xavante, publicado em 2003, como seu livros mais completo, porque mais minucioso; diz ela: “[…] é o meu livro mais completo, porque fiquei 15 anos documentando os rituais. Em 1992 eu cheguei na aldeia de Pimentel Barbosa, que é a aldeia mãe, de onde surgiram todas as outras aldeias que hoje formam as 9 terras indígenas Xavante do Brasil. Eu fui fazer um trabalho para a revista Caminhos da Terra, sobre 10 jovens alemães que tinham vindo para o Brasil para conhecê-los. Eu os acompanhei por uns 15 dias. Nesse período eu descobri um novo mundo. O trabalho acabou virando a capa da revista, e ao verem a matéria impressa os Xavante adoraram. A partir daí comecei a ter uma ligação muito forte com eles. Em seguida os mais velhos me mandaram um recado, pedindo para que eu fotografasse os rituais. Eu não tinha nem ideia do que era a cultura Xavante, e não sabia que o ciclo dos rituais deles dura 15 anos! Ou seja, eu só consegui fechar o livro depois de todo esse período, em 2003, com o ritual Darini. Só aí que eu realmente entendi o sentido do meu trabalho, o porquê deles me pedirem para fazer toda essa documentação. Acho que eu virei um pouco Xavante com toda essa experiência”.

Gauditano também publicou outros livros de fotografia dedicados a retratar povos indígenas brasileiros, como Índios – Primeiros Habitantes [Editora DBA, 1999], uma compilação das melhores fotos das aldeias em que a fotógrafa havia ido: os Yanomami, Guarani M’Bya e os Pankararu em São Paulo, Kayapó em Altamira, os Carajá da Ilha do Bananal, os Arara no Pará, os Tucano no Amazonas e os Xavante.

Pedro Martinelli foi o primeiro fotógrafo a captar uma imagem de um índio paraná Sôkriti, em 1973, na primeira vez em que um membro da tribo ficou frente a frente com alguém da expedição pacificadora encabeçada pelos irmãos Villas Bôas no norte de Mato Grosso e sul do Pará. A viagem tinha por objetivo estabelecer o primeiro contato com os índios Kranhacarores, que somente anos depois descobriu-se chamarem Panarás, que ocupavam uma área de floresta pela qual passaria a BR-163, a Cuiabá-Santarém. Martinelli foi enviado pelo jornal O Globo para cobrir a épica viagem dos sertanistas e, conta: “Quando conseguimos fazer o contato, um dos índios ficou na minha frente por apenas dois segundos. Bati duas fotos. A primeira saiu fora de foco e a segunda perfeita”.

O livro Panará – A volta dos índios gigantes, publicado pelo ISA [Instituto Sócioambiental], contém textos de Ricardo Arnt, Lúcio Flávio Pinto e Raimundo Pinto e fotos e relatos de Pedro Martinelli. Conta a história dos índios Panará a forma trágica como seu isolados foi rompido, na década de 1970, quando a terra que habitavam foi cortada pela BR-163.

Na apresentação do livro, lê-se: “Krenakarore, Kreen-Akrore, Kreen-Akarore,Krenhakore, Krenacarore, Kranhacãrore…

Os índios gigantes”, estão de volta.

E sorridentes […]. Este livro conta a história da saga dos Panará, iluminando, o que aconteceu antes, durante e depois do mais divulgado ‘primeiro contato’ de um povo indígena com a sociedade brasileira na época das telecomunicações modernas. Para recuperar esse caso emblemático da história recente do Brasil, as fontes de informação foram revisitadas e inúmeros personagens entrevistados. Com o auxílio de assessoria antropológica, foi possível colher a versão dos Panará, em sua própria língua. Afinal , eles eram mesmo gigantes. Não na estatura, mas na vontade”.

O fotógrafo Marcos Santilli publicou em 1987 o livro Àre, que retrata o encontro, em Rondônia, das populações indígenas com os primeiros colonizadores.

Santilli estudou fotografia na escola Agfa Gevaert, em 1973, em Londres; ao retornar ao Brasil, realizou, entre 1974 e 1978, um projeto de documentação audiovisual e fotográfica das transformações sociais e ambientais em Rondônia e no Acre.

Em 1987, o fotógrafo publicou o livro Àre, que em Suruí significa “irmãos, companheiros”. Foi a principal publicação do projeto Nharamaã, o qual, em entrevista, Santilli contextualiza: “Nharamaã quer dizer “apropriação da terra”, em Suruí, nome usado por eles nesse período da chegada do homem branco. Voltei à Rondônia periodicamente ao longo dos anos, então adotei esse nome. O projeto rendeu a publicação de três livros: o Àre, o Madeira Mamoré e o Amazon”.

Àre é composto por cerca de 200 imagens e conta com textos da antropóloga Betty Mindlin e depoimentos de indígenas. O livro apresenta, como diz o fotógrafo, os “encontros e confrontos, através das imagens e da palavra viva de testemunhas que participam desta etapa violenta de relacionamento inter-cultural”. O objetivo da obra é mostrar através das imagens o conflito entre as populações indígenas e o “progresso” introduzido pelos brancos. Os índios Suruí Paiter aparecem em maioria, mas há também os Pacaá-Nova, Macurap, Tupari, Jabuti, entre outros. Maria Beatriz Coelho, historiadora e crítica de fotodocumentação, no livro Imagens da Nação – brasileiros na fotodocumentação de 1940 até o final do século XX, comenta: “As fotografias mostram como a destruição da floresta, fomentada por garimpeiros, grileiros e fazendeiros, afetou drasticamente a integração dos índios com a natureza. Vemos então, a imagem simbólica de um homem apartado de sua cultura que passa a trabalhar como empregado de alguma empreiteira, ou de índias que, para sobreviver, se tornam prostitutas e pedintes na beira das estradas ou nas vilas improvisadas”.

Maureen Bisilliat, Orlando Villas Boas, “Xingu – território tribal”

A inglesa Maureen Bisilliat descobriu a fotografia através da literatura brasileira. Chegou ao Brasil em 1952, após ter estudado pintura em Paris e Nova York. Aqui, trocou a pintura pela fotografia. Um de seus belos, poéticos e profundos livros sobre a cultura brasileira é este Xingu – Território Tribal, realizado em parceria com os irmãos Villas Bôas.

Em entrevista publicada no site dedicado à figura do índio na fotografia brasileira, Povos indígenas, Maureen conta que seu trabalho com a iconografia do Xingu“começou com um pedido do Orlando Villas Bôas, que na época viu o livro que eu tinha acabado de publicar – A João Guimarães Rosa [1969]. Ele me chamou e disse que queria que eu fizesse um trabalho semelhante sobre o Xingu, portanto em preto-e-branco. Mas as coisas mudaram, porque do preto-e-branco logo passei à cor, e em vez de fazer apenas uma viagem estive por lá inúmeras vezes durante os anos 1970”. Sobre essa migração do preto-e-branco para a cor, ela explica que “talvez tenha sido um processo óbvio. Aquela primeira viagem, como foi a pedido do Orlando, as fotografias foram realmente quase todas feitas em PB. Mas a cor é algo que desperta no Xingu. Foi um contágio, digamos assim”. Maureen conta: “Eu publiquei o livro Xingu – Território Tribal em 1979. Agora estou vivendo uma outra migração, pois no ano passado o Instituto Moreira Salles [que guarda o acervo de originais da autora], me propôs fazer um novo livro sobre o Xingu. Eu tinha, no entanto, uma certa reticência em aceitar essa ideia, porque achava que pudesse ser apenas um remanejo da primeira publicação. No entanto, com a ênfase nas imagens em preto e branco, tornou-se mais “explicativo” ou documental. Posso dizer que está sendo uma redescoberta até para mim!”. Sobre o trabalho de campo, a fotógrafa diz: “Eu escolhia sempre os meses de julho, agosto e setembro, por causa da luz cálida e pelas cerimônias que são celebradas nesta época do ano. Se eu fosse uma pessoa mais atenta ao som teria ido também na época da chuva. Nos ambientes mais reclusos é a voz que predomina. Naquela época usávamos filmes, negativos e cromos que precisavam ser revelados e, por isso, íamos fotografando sem poder ver o resultado. Então eu raramente ficava mais de 5 semanas, porque ia perdendo a referência do que já estava feito, do que tinha dado certo ou não”. Na entrevista, questionada sobre a intenção do livro, por não explorar nenhuma situação de conflito ou de doenças, nem denunciar os problemas que viviam muitas das comunidades xinguanas, Maureen explica que “o texto de introdução, escrito por Orlando e Cláudio, aponta para a perda de populações indígenas e para os perigos da época, lembrando, entretanto, a força do índio tradicional. Minhas imagens são um retrato do índio que naquele tempo ainda vivia dentro das suas leis, num território tribal que, conservando suas tradições, tinha o tempo necessário para incorporar os elementos externos sem perder a sua essência. Apesar de ter recebido críticas dizendo ser um trabalho estetizante, nós achávamos que naquele momento específico era importante mostrar a força do índio, e não a sua fragilidade”. Segundo ela, todos os textos foram feitos conjuntamente com os irmãos Villas Bôas. Sobre o que lhe representou essa experiência no Xingu, ela diz: “Eu acho que cada pessoa tem a sua paisagem, aquela com a qual se identifica. Para mim nunca foi a savana, sempre foi o deserto, a neve, as altas montanhas. Mas poder ficar nas aldeias é importante, é absolutamente necessário. Você acorda muito cedo, no frio da madrugada, para poder acompanhar o despertar das pessoas e se relaciona com o desenvolver das funções do dia. Você aprende a ter paciência e a agüentar o tédio dos muitos momentos de nada fazer. Eu ainda escuto aquele barulho hipnótico das flautas no calor da tarde, antes de chegar o frio da noite, aquele mormaço… Para mim foi um desafio não se deixar entrar na letargia. Enquanto ao comportamento, no contato diário aprende-se quando estar presente e quando se afastar; a participar sem perturbar. O índio xinguano tem grande perspicácia e um agudo senso de humor; tudo percebe, tudo enxerga, tudo vê”.

“Ninguém ignora o que se passa com o índio. Mas, para mostrar seu drama, não é necessário expor só a degradação, a decadência. É igualmente importante deixar patente o quanto ele foi belo, digno e forte, e a grandeza do que está sendo destruído” – Orlando Villas Bôas.

Há uma discussão que retorna, nos termos de Jean Galard, sobre a possibilidade sensibilizadora, portanto engajada e crítica, da fotografia que é bela. Pois os trabalhos dos fotógrafos aqui reunidos são belos e imageticamente fortes. Nestes documentos sobre os índios, à beleza das imagens soma-se o exotismo cultural que, exibido, talvez seja desmistificado e, no limite, assim legitimizado.

Send to Kindle

Send to Kindle

![Pedro Martinelli [fotos], Ricardo Arnt, Lúcio Flávio Pinto e Raimundo Pinto [textos]](http://obenedito.com.br/wp-content/uploads/2015/10/panara.jpg)