Morreu na semana passada o escritor Imre Kértezs, primeiro húngaro vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, em 2002.

Sua relevância histórico literária inspirou esta rememoração de outros prosadores seus conterrâneos, cujas letras e ideias tornaram-se célebres.

Publicado anonimamente pela primeira vez em 1917, Homens em guerra é considerado uma das obras-primas literárias publicadas durante a Primeira Guerra Mundial. O livro reúne seis contos, relatos, a um só tempo pungentes e poéticos, do horror, da loucura e do absurdo da guerra em curso.

Muitas das cenas descritas foram de fato vividas pelo autor, Andreas Latzko (1876-1943), húngaro de expressão alemã que atuou como oficial do Exército Real do Império Austro-Húngaro.

O livro foi lançado na Suíça, onde o autor recuperava-se de traumatismos sofridos durante sua atuação no front. Foi prontamente censurado nos países envolvidos no conflito; Latzko, quando identificado como o autor, foi destituído de seu posto militar.

Homens em guerra tornou-se um dos principais libelos dos militantes pacifistas na Europa. Sobre a recepção do livro, o escritor austríaco Stefan Zweig conta: “Soltamos um grito de alegria: a verdade, acorrentada, tinha rompido suas correntes, suplantou as cem barricadas da censura, foi ouvida no mundo inteiro! Esperamos pelo livro, o livro proibido que os guardas espreitavam vigilantemente nas fronteiras para que não viesse envenenar a mentira tão bem cuidada pelo grande entusiasmo”.

Segundo Gisele Eberspächer, em resenha publicada no jornal Rascunho, Latzko mostra-se “pouco preocupado com esquemas e estratégias de guerra, muito menos com a parte política dela. Não se importa com os motivos que levaram a ela, nem com a História. O autor se preocupa, porém, em olhar apuradamente para a vida das pessoas que estão nos campos de batalha. Suas histórias são relativamente simples ao mesmo tempo em que são sinceras e dolorosas. Ao focar em pequenos acontecimentos e mudar a narrativa de guerra de uma perspectiva macro para micro, Latzko mostra vidas profundamente alteradas por um conflito que nem é delas. São vidas de profissionais e famílias que são interrompidas por uma convocação, visões que não deixarão soldados em paz, injustiças que nunca serão resolvidas. Em diversos momentos, o livro traz intensos questionamentos sobre a necessidade da guerra e sobre o seu preço para as pessoas que dela participam”.

No posfácio da edição brasileira, foi inserido de um trecho do diário do escritor francês Romain Rolland (1866-1944), em que ele relata o encontro com Andreas Latzko, em setembro de 1918, no qual este lhe disse: “Quando publiquei o meu livro, escreviam-me: ‘Não consigo dormir por duas noites por causa dele.’ E eu respondia: ‘Como assim? Depois de quatro anos deixando a guerra acontecer você esperou o meu livro para ficar perturbado?!’. E Latzko conclui: ‘É preciso forçar as pessoas a ver e a sentir; é preciso enfiar em suas cabeças a imaginação que lhes falta’”.

Traduzido por Claudia Abeling, o livro foi lançado no Brasil pela editora Carambaia no ano passado.

O tradutor cleptomaníaco e outras histórias de Kornél Esti, de Dezsö Kosztolányi (1885-1936), foi recentemente lançado no Brasil, com edição cuidadosa da editora 34 e tradução direta do húngaro feita por Ladislao Szabo.

“Só o inverossímil é realmente verossímil, só o inacreditável é realmente acreditado” – diz, a certa altura, Kornél Esti, o protagonista. Munido com essa lógica dos contrários, com uma inteligência afiadíssima e uma simpatia transbordante pelos tipos humanos mais desajeitados, o escritor húngaro monta e desmonta as suas histórias, à semelhança de um mágico capaz de fazer as coisas desaparecerem e depois reaparecerem, num piscar de olhos, em outro lugar.

Com um humor raro, ao mesmo tempo corrosivo e repleto de compaixão, os treze contos de O tradutor cleptomaníaco e outras histórias de Kornél Esti pertencem ao ciclo de relatos sobre esse personagem, realizado por Kosztolányi ao longo de seus últimos anos de vida.

Neste volume, passeia-se pela Budapeste dos anos 1920, bem como por outras cidades europeias nas quais a vida fervilha, quer nas ruas e nos cafés, quer nos minúsculos quartos de escritores ou em requintados salões de conferência. Por estes cenários, desenrolam-se episódios absurdos e surpreendentes.

Considerado um dos mestres da prosa moderna, Kosztolányi abriu caminho para a renovação da literatura europeia, influenciando autores como Frigyes Karinthy, Attila József, Sándor Márai ou Péter Esterházy – que considera seu estilo “multicolorido e inefável, como um arco-íris”. Membro da primeira geração de [Ocidente], revista em torno da qual se reuniu o movimento da literatura moderna na Hungria, Kosztolányi lançou os romances Nero, o poeta sanguinário (1922), Cotovia (1924), A pipa de ouro (1925) e Ana, a Doce (1926). Nos anos 1930 retornou à prosa curta, publicando em 1933 as histórias de Kornél Esti. Foi também um prolífico tradutor, vertendo para o húngaro autores como Shakespeare, Goethe, Baudelaire, Lewis Carroll, Rilke e Paul Valéry. Faleceu em Budapeste, em 1936.

Bernardo Esteves, em artigo sobre o ateliê francês de literatura experimental, OuLiPo, publicado na revista piauí, conta que em uma das reuniões públicas semanais realizadas pelo grupo, regida pelo tema “roubar”, Jacques Jouet leu o conto de Dezsö Kosztolányi, que o jornalista brasileiro assim descreve: “[…] história de um ladrão compulsivo que, após cumprir dois anos de prisão, tentou se reinserir na sociedade como tradutor. Um editor o incumbiu de verter um romance histórico inglês. Com olhar minucioso e soluções engenhosas, o ex-presidiário fez um trabalho aparentemente impecável – até que o editor deu falta de certos elementos do original. Onde no texto em inglês havia 36 janelas num castelo, na versão húngara já não eram mais que doze; um pagamento em dinheiro vivode 1500 libras esterlinas se transformara numa transação de 150 libras; uma condessa que ostentava uma miríade de joias de família aparece na tradução descrita como apenas ‘trajando vestido de noite’. Ao cotejar os textos, o narrador traça um inventário detalhado dos bens subtraídos pelo tradutor – um butim impressionante que incluía, entre outros, 177 anéis de ouro, 181 relógios de bolso e mais de um milhão e meio de libras”.

_____________

“[…] Ficamos assim durante minutos, até que alguém evocou o nome de Gallus. — Pobre sujeito — disse Kornél Esti—, encontrei-o anos atrás – , mas já faz sete ou oito anos, sob condições muito tristes. Foi quando lhe aconteceu algo relacionado com uma novela policial, algo que também havia sido uma história policial, a mais emocionante e mais dolorosa que já vivi. Porque vocês o conheciam, um pouco, ao menos. Era um garoto talentoso, eletrizante, intuitivo, consciencioso e culto também. Falava várias línguas. Sabia inglês tão bem, que dizem que o príncipe de Gales tomara aulas particulares com ele. Havia morado quatro anos em Cambridge.

Mas tinha um defeito fatal. Não, não bebia. Mas surrupiava tudo que estava ao alcance de sua mão. Roubava como uma ave de rapina. Tanto lhe fazia se se tratava de um relógio de bolso, chinelos ou um enorme duto para chaminé. E não se preocupava também com o valor dos artigos roubados, nem com o seu volume e dimensões. Geralmente não se importava com a sua utilidade. Seu prazer consistia simplesmente em fazer aquilo que queria: roubar. Nós, os seus amigos mais próximos, nos esforçávamos para trazê-lo à razão. Falávamos à sua alma, carinhosamente. Repreendíamos e ameaçávamos. Ele concordava conosco. Prometia sempre lutar contra sua natureza. Mas a razão não vencia, sua natureza era mais forte. Sempre recaía. […]”

Péter Esterházy tornou-se conhecido pelo público leitor brasileiro após a publicação de Uma mulher e Os verbos auxiliares do coração, ambos pela extinta Cosac Naify, respectivamente em 2010 e 2011.

Romance sobre a morte de uma mãe, Os verbos auxiliares do coração é uma reflexão emocionante, a um só tempo de uma oração pessoal – em nome do pai e do filho -, lamentando a morte de uma mãe, mas também de uma meditação sobre como falar sobre a perda, a morte e seus pêsames de maneira articulada através da palavra escrita. Com o livro, Esterházy afirmou-se como um dos principais escritores contemporâneos e, sobretudo, um renovador da linguagem do romance.

Com tradução de Paulo Schiller, a edição da Cosac Naify contou com um projeto gráfico concebido pelo próprio autor, com caixas que emolduram o texto, em referência a anúncios fúnebres de jornal. A editora encerrou suas atividades, porém restam exemplares remanescentes em algumas poucas livrarias.

O livro alterna-se entre o intimamente confessional e o ostensivamente literário. A ambiguidade da oscilação entre afastamento e proximidade em relação à tristeza quanto à morte é o que dá ao título do livro sua ironia: a justaposição de uma categoria gramatical ao símbolo das paixões humanas.

Na narrativa, também a identidade da mãe morta permanece incerta. Ela não pode ser chamada simplesmente de a mãe do escritor, a personagem tem um nome próprio, Beatriz Elena Viterbo, que foi retirado de uma novela de Borges. E, na segunda metade do livro ela transforma-se no narrador, encomendando e velando o corpo de seu filho perdido. Ela é, ao mesmo tempo, tão estudadamente literária quanto comoventemente convincente em relação ao pesar que envolve sua perda. Os verbos auxiliares, como o livro paulatinamente mostra, não são apenas suportes da expressão, mas são meios para anular e negar.

_____________

“Antes de partir, como crianças, meu pai e meu irmão pararam frente a frente, e não foi mais possível separá-los. Isso teria sido muito bom, se não tivesses acontecido o que aconteceu. E sou exatamente eu quem se lembra de tudo. ‘O que o senhor está dizendo! O senhor! O senhor matou a mamãe! O senhor!’. Papai cerrou os olhos, como se examinasse um objeto distante, seu filho, e , incrédulo e com ódio, gritou no rosto do outro: ‘O que você sabe, rapazinho, sobre a minha vida?’. ‘Nada disso. Chega! O senhor sempre tem pena de si mesmo. Agora também está jogando!’ Meu pai tirou os óculos – o rosto tinha se transformado no de um estranho –, e, como se estivesse de pulôver, começou a limpar as lentes com a ponta do paletó”.

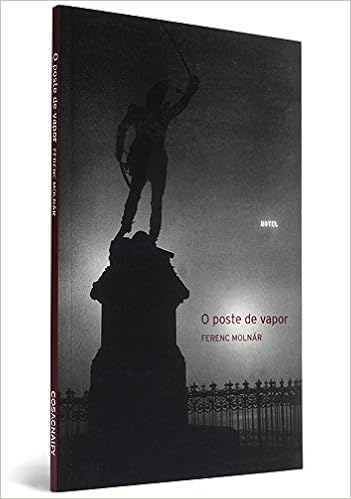

Ferenc Molnár (1878-1952) Nascido no seio de uma abastada família judia, Molnár soube encarnar como poucos o gênio cosmopolita de sua cidade, tornando-se o representante por excelência do “espírito boulevardier de Budapeste”. Com O poste de vapor, o escritor mostrou um espírito de observação aguçada dos últimos anos do Império Austro-Húngaro. A novela, publicada originalmente em 1926, perpassa as recordações da juventude do narrador, que descreve as excentricidades de certo capitão de hussardos, figura extremamente simpática, que gravita em torno de uma estação de águas termais, em plena ilha Margarida, entre Buda e Pest, no rio Danúbio. Em torno do capitão, por sua vez, orbitam mulheres, apaixonadas ou calculistas, com quem trava relações. Molnár, narrando os feitos e as tribulações do capitão, faz com que a matéria da novela seja essencialmente cômica, num leve tom de crônica jornalística. Com um mundanismo depurado e inteligente, o escritor monta um mecanismo sutil de personagens, situações e quiproquós.

Molnár ficou conhecido no Brasil por seu livro Os meninos da rua Paulo, romance juvenil de 1907, no Brasil publicado pela Cosac Naify com tradução de Paulo Ronái. Também da mesma editora é a edição brasileira de O poste a vapor, traduzida por Paulo Schiller

_____________

“O poste de vapor não era uma maravilha da natureza. Pode soar um pouco afetado contar assim, sem nenhum rodeio, o que ele de fato era, mas não pretendo me enredar nessa esquisitice durante muito tempo. O poste de vapor era um capitão da cavalaria imperial. Um cavaleiro vivo que, naquela manhã de domingo, andava na neve e soltava fumaça. Dele emanava um vapor denso, consistente, branco. Desapareceu atrás do pequeno edifício porque ia visitar o farmacêutico que morava ali. Passados alguns minutos, descobri tudo acerca daquela maravilha da natureza que, uma vez explicada, transformou-se numa maravilha de verdade. Ao entrar no hotel, a um canto do corredor do térreo, onde havia uma grande estufa branca, deparei com os restos de uma noitada de carteado combinada com uma bebedeira. O grupo já se desfazia. O médico afugentava os “doentes” que encontrara, às nove da manhã, discutindo embriagados junto à estufa. O médico, coitado, que havia alugado o pequeno albergue para o inverno em conjunto com a estação termal de águas geladas, estava desesperado, porque nos cinqüenta quartos morávamos apenas onze, e ele não conseguia levantar capital de giro suficiente para prosseguir com o negócio deficitário. Sobre a mesa encontrava-se a maior garrafa de aguardente que eu já vira na vida. Uma garrafa grande, verde-clara, de quinze litros, ostentando o rótulo törköly. Mais tarde, soube que fora trazida da margem de Buda num barco de ferro, por entre os bancos de gelo, de um empório de aguardentes em cujo balcão se enfileiravam essas garrafas grosseiras em vez de barris. No fundo, restava muito pouco törköly. Enquanto eu a contemplava e procurava identificar, pelas cartas espalhadas, o jogo que os cavalheiros jogavam, do andar de cima ouviram-se sons delicados de sinos. […] O delegado era o único maluco de verdade do grupo. Também jogara cartas até de manhã. Ficou sentado na escada até que atrás dele se ouviu a voz imperiosa do médico. Nessa hora, levantou-se assustado e entrou correndo em seu quarto, rindo alto. Sobre o delegado do condado – pois nesta história só vou falar nele de passagem – basta dizer que era romancista. Trabalhava havia meio ano num grande romance sobre a sociedade que era, com certeza, muito interessante, embora ninguém pudesse lê-lo, pois durante a redação o delegado tinha um hábito bem pouco prático: escrevia o romance inteiro num único pedaço de papel. Ao começar, preenchera toda a página. Depois, em vez de prosseguir em outra folha, tornou a escrever do alto da página cheia. Em seguida, ao chegar ao fim do papel, continuou uma vez mais, imperturbável, na parte de cima. Quando me mostrou o romance, ele o escrevia havia seis meses. Se levarmos em conta que escrevia de seis a oito páginas por dia – sempre e apenas na mesma folha –, o romance devia ser verdadeiramente longo. No papel, não havia mais sombra de escrita. Transformara-se simplesmente num papel preto, como se o tivessem pintado. Apesar disso, o delegado seguia escrevendo, feliz e sereno, todos os dias. Esse manuscrito não é invenção, mas um fenômeno na história da patologia. […]”

De verdade é considerado por muitos críticos como a obra máxima do húngaro Sándor Márai. Escrito ao longo de mais de quarenta anos, este denso romance divide-se entre as vozes de quatro narradores. Cada um deles descreve suas vidas e seus entrelaçamentos, portanto, ocorrem nas confluências de olhares de cada um sobre as situações, sobre si e sobre os outros. Diferentes organizações de discurso em relação a fatos ocorridos com mais de um dos narradores torna-se de maneira engenhosa um comentário às dificuldades de convivência decorrentes da diversidade de percepções. Sándor Márai perpassa os conflitos do amor e do casamento, ao passo que também desmascara os meandros da burguesia decadente da Europa Central entre as duas grandes guerras.

Mostrando de maneira aguda a fronteira intransponível entre classes sociais, o romance estabelece-se em uma capital agonizante, sitiada pelas tropas comunistas. Numa confeitaria de Budapeste, uma das personagens conta a uma amiga a história do término de seu casamento. Pouco depois, a narrativa concentra-se na atmosfera carregada de um café, em que Péter, o ex-marido de que se falava, narra a um amigo a sua versão sobre a separação. Trinta anos mais tarde, na cama de um quarto de hotel em Roma, a primeira personagem fala ao novo namorado, músico, sobre o casamento fracassado com Péter. Em Nova York, o músico, baterista de cabaré, faz uma crítica áspera da ditadura da sociedade de consumo.

O critico Kelvin Falcão Klein, em artigo publicado no jornal Rascunho, analisa a estrutura da obra como compostas por “quatro monólogos que giram em torno de um casamento e suas conseqüências”. Segundo a leitura do crítico, a chave da complexidade do livro “está no monólogo, que é um artifício fundamental na obra de Márai — e é também o monólogo que nos leva novamente ao século 19 e ao caráter profundamente “teatralizado” da prosa desse autor”. O romance, para Klein, tem a virtude de “multiplicar os pontos de vista, desenvolvendo, a partir disso e a partir da sobreposição dos monólogos, uma interessante reflexão sobre a confiabilidade da própria narração”. Assim, o “próprio título se justifica diante desse jogo de máscaras da verdade, que é sempre relativa e dissimulada. […] O romance de Márai, portanto, postula uma busca pelo inexistente, pelo vazio, por tudo aquilo que escapa — aquilo que está sempre além da linguagem, da memória ou da história”.

Traduzido diretamente do húngaro por Paulo Schiller, o livro foi publicado em 2008 pela Companhia das Letras.

_____________

Eu lia muito. Mas também com a leitura somos, você sabe… você só ganha dos livros alguma coisa se for capaz de dar alguma coisa às suas leituras. Quero dizer, se se empenhar a ponto de no duelo da leitura receber e infligir ferimentos, se se dispuser a discutir, convencer, e se convencer, e depois, enriquecido pelo que aprendeu no livro, na vida, ou no trabalho, você puder construir com base nisso alguma coisa… Um dia notei que não tinha mais uma relação verdadeira com as minhas leituras. Lia como lemos uma cidade desconhecida, para passar o tempo, como vamos a um museu onde olhamos para os objetos expostos com uma indiferença educada. Lia como quem cumpria uma obrigação: saía um livro novo, falavam dele, eu tinha de lê-lo. Ou ainda não havia lido o livro antigo, famoso, minha cultura era imperfeita, toda manhã e toda noite eu lhe dedica uma hora e o lia. Eu lia assim…

Gyula Krúdy (1878 – 1933) é considerado por muitos escritores húngaros o maior prosador da Hungria. Apesar de ter obtido sucesso literário em vida – desde os vinte anos teve seus textos publicados e em 1930 recebeu o Baumgarten, o prêmio de literatura mais importante na Hungria na época – suas narrativas foram muito difundidas após sua morte, durante a Segunda Guerra Mundial, redescobertas porque resguardavam a intimidade da memória e do próprio espírito do povo húngaro: narrativas capazes de despertar a sociedade então entorpecida, invadida, destruída pela guerra, capazes de resgatar uma sensibilidade cultural que a um estrangeiro não é perceptível, porque falam diretamente com o que há de mais secreto e profundo na identidade de seu povo, no que há de próprio em suas simbologias, seus costumes, sua compreensão do mundo, ou nos detalhes de um semblante, de prato de sopa ou de uma vitrine. Conforme notou o crítico Paulo Rónai, os estranhos romances e muitos contos e novelas do autor “constituem um único livro extenso e nunca terminado, o relato de uma saudosa viagem no passado romântico, interrompido por divagações e incidentes, sem outro fio senão o das associações involuntárias, numa linguagem exuberante e musical”.

O companheiro de viagem foi traduzido para o português diretamente do húngaro por Paulo Schiller e publicado pela Cosac Naify. O romance foi escrito em 1918, em meio à destruição da Primeira Guerra Mundial. Durante uma viagem de trem, o narrador relata a um desconhecido a aventura que viveu muitos anos antes, em um vilarejo da Alta Hungria. Lá, ele se hospedara numa pequena pensão e mantivera um caso clandestino com a proprietária do local.

Como diz o tradutor Paulo Schiller, na apresentação da edição de O companheiro de viagem, publicada pela editora Cosacnaify, “Em tom melodioso, Krúdy falava de uma outra Hungria, atemporal, cujo território era a memória, ressuscitava um passado talvez inexistente em que realidade e sonho se entrelaçavam e confundiam”. A alusão a uma melodia musical segue a interpretação de Paulo Rónai, primeiro a traduzir contos de Krúdy no Brasil.

Boêmio, alcóolatra, Krúdy jamais relia o que escrevia. Escrevia constantemente, quase compulsivamente. O companheiro de viagem é uma de suas obras mais maduras, traz os traços marcantes de seu estilo. Uma viagem numa cabine de trem é o cenário onde as lembranças da personagem desenrolam com lirismo questões de pecado, traição, sacrifício e salvação. Sonhos em prosa, realista e expressionista a um só tempo.

Esta edição conta com uma texto ficcional de Sándor Márai, em que presta uma homenagem a Krúdy, a quem considerava o mestre da narrativa húngara.

_____________

“[…] Escrevia porque era escritor e às vezes ouvia uma voz, como num quarto vazio o lamento de uma viola, solitária, esquecida a um canto. […] Essa voz era grave como o som da viola, triste como o olhar das mulheres solitárias, séria como as perguntas dos homens quando cobram da vida tudo o que ela ficou devendo, às vezes lúgubre como o lamento do destino. […] como se a melodia da viola fizesse tocar em sua alma toda uma orquestra, ouvia todos os sons que compunham o acompanhamento da vida do húngaro […]. Via a verdade, a outra Hungria, que vivia por trás do mapa e que a ilusão da realidade refletia.”

Este volume reúne duas novelas, que abordam com ironia a história recente da Hungria. Como ponto alto, a sátira ao militarismo e aos frágeis valores da classe média. Traduzido por Aleksandar Jovanovic, foi publicado no Brasil em 1993, pela editora 34 – a edição inaugurou a famosa coleção “Leste” da editora.

Conforme analisa Leonardo Francisco Soares, no artigo “Morte e ironia em ‘A exposição das rosas’, de István Örkény”, “nascido em 1912 e falecido em 1979, Örkény testemunhou de forma intensa e intrínseca as grandes convulsões que abalaram a Europa no século 20. Longe do panfleto, sua literatura tem como traço marcante a ironia”. Na primeira novela, que dá título ao volume, sintetiza Soares, “Iron Korom, um jovem e inexperiente diretor, tenta realizar um documentário sobre as horas finais de três pacientes desenganados, com o intuito de, nas suas palavras, ajudar os seus contemporâneos a compreenderem a experiência da morte. A partir do projeto de Korom, o texto de Örkény coloca-nos diante de um confim: o limite da representação”. Ao longo da obra de Örkény, de acordo com o crítico, uma “situação ambígua é colocada por suas narrativas: a angústia de uma tarefa que carrega com igual intensidade tanto a impossibilidade de trasladar a vivência em linguagem como a necessidade irredutível de fazê-lo. A saída se encontra não na simples comunicação, informação da lembrança, mas na reinscrição e na reinvenção sensível da memória através da difusão de modos de significação que escapem à indolência da comunicação ordinária, recuperando a capacidade de se manifestar o ‘valor’ da experiência e não apenas a sua pobreza, para retomar as noções de Walter Benjamin. Em sua busca de construir técnicas de reinvenção da memória através da insurreição de outras linguagens e sintaxes, Örkény, durante o seu período de ‘descanso forçado’, após a tentativa de revolução em 1956, compõe um gênero literário específico pelo qual se tornaria conhecido dentro e fora da Hungria: um tipo de narrativa curta que ele chamou de Egyperces novellák (Contos de um minuto ou Histórias de um minuto)”.

A segunda novela acompanha a família Tóth ao hospedar um major, a pedido do filho, seu subalterno, que, então em combate na guerra, almejava receber algum favor em troca da gentileza. Segundo Ricardo de Mattos, em resenha publicada no site Digestivo Cultural, esta segunda novela “narra bem ao estilo ‘pastelão’ o transtorno causado pela hospedagem concedida a um militar. Trata-se do major Varró, superior do soldado Gyula Tóth. Este quem, evidentemente almejando vantagem pessoal, pede à família que abrigue o superior. Nem a família, nem o soldado auferem benefícios desta estadia, pois Gyula morre em campo antes mesmo da chegada de Varró à aldeia. Sua morte é omitida pelo carteiro louco que, tentando poupar a família, joga o telegrama com a notícia dentro de um barril de água estagnada. Após todo um rosário de ridículos e constrangimentos, o major parte. Quando a família Tóth imagina restabelecida a paz doméstica, ele retorna alegrinho, contando não haver trem pelos próximos três dias e pedindo pouso durante mais este período. Acaba sendo esquartejado. Este final imprevisível, ao qual são dedicadas as últimas linhas do texto de forma a reforçar a surpresa, faz toda a estória repetir-se rapidamente em nossa memória e questionar a comicidade das cenas anteriores. Onde encerra-se o cómico e inicia-se o trágico? É o humor com o qual Örkény talvez queira superar as aflições sofridas n’um campo de concentração. Resta apontar nesta obra a representação de um servilismo radical, de pessoas despreocupadas com a preservação da própria dignidade, dês que garantida a recompensa”.

Saudado como “O Molière húngaro”, István Örkény é marcante pelo uso do grotesco, da sátira e da mordacidade.

Entre as narrativas marcantes da segunda metade do século XX figuram seus relatos e reflexões, enquanto sobrevivente dos campos de extermínio nazistas. Imre Kertész transforma a experiência da deportação em reflexão sobre os valores éticos e morais da nossa sociedade.

A língua exilada é uma coleção de ensaios permeados pela idéia de que o Holocausto não é um acontecimento restrito aos nazistas e aos judeus: é uma experiência universal. Se Theodor Adorno disse ser impossível escrever versos após Auschwitz, Kertész afirma que o campo de concentração é um marco zero e que, portanto, nada mais poderia ser escrito sem fazer menção a ele. Segundo o autor húngaro, em todas as produções artísticas pós-Segunda Guerra Mundial estão evidentes as marcas da aniquilação dos valores que sustentavam a civilização antes do Holocausto. Passada a euforia inicial da queda do Muro de Berlim, em 1989, renasceram os velhos nacionalismos e, com eles, a sombra do anti-semitismo.

“Vivemos na era das catástrofes”, diz Kertész, “todo homem é portador da catástrofe, e para a sobrevivência se faz necessária uma arte peculiar da sobrevivência. O homem do tempo das catástrofes não tem destino, não tem qualidades, não tem caráter. O meio social terrível — o Estado, a ditadura, chame-o como quiser — o seduz com a força de atração dos redemoinhos vertiginosos até que ele desista da resistência e nele exploda o caos como um gêiser fervente — e a partir de então o caos se torna sua morada. Para ele, já não existe retorno a um ponto de equilíbrio do Eu, a uma certeza sólida e incontestável do Eu: portanto, perde-se no sentido mais verdadeiro da palavra. Esse ser sem o Eu é a catástrofe, o verdadeiro Mal”.

Para o cientista social Isaías Carvalho Jr, em artigo publicado no portal Cronóipios,“Kertész tem a consciência histórica de sua posição de escritor e ser humano que faz questão de expor essa tragédia em seus textos. Seus livros não são apenas obras memorialísticas que se preocupam em relatar ‘realisticamente’ o horror dos campos de concentração”. Carvalho Jr. analisa que o Holocausto “marca a escrita de Kertész como uma cicatriz tão profunda que se torna impossível referir-se ao mundo sem citá-lo. Com um discurso sóbrio e ressentido, o autor caminha pela literatura de seu país dedicando uma carta aos 90 anos de Ferenc Fetjö e um belíssimo ensaio sobre Sándor Márai. O cerne do ensaio sobre Márai é discussão entre duas alternativas possíveis de um escritor húngaro em meio à situação do país no pós-guerra: abandonar a pátria como fez Márai ou ficar, como fez Kertész”. Há, para o crítico, no livro, “a procura de interrogar o presente, não a partir de um passado estanque e datado, mas a partir de um passado presentificado, como um fenômeno de tal magnitude que rompe as barreiras cronológicas da história linear e espalha sua onipresença necessária para qualquer tentativa de entendimento crítico do mundo”.

No breve, e ótimo, comentário de contextualização histórica e poética de Kertész, publicado em seu blog “Um túnel no fim da luz”, o crítico Kelvin Falcão Klein compara três escritores húngaros, de três gerações: Gyula Krúdy, Sándor Márai e Imre Kertész. O crítico cita um dos ensaios de A língua exilada, em que, diz, “Kertész escreve: ‘eu poderia falar da topografia de Gyula Krúdy durante muito tempo’ (e o mesmo sem dúvida valeria para Sándor Márai) – ou seja, as praças, ruas, panoramas, becos e monumentos de Budapeste. E com ‘as paisagens de Budapeste’ e ‘as imagens de Budapeste’, segundo Kertész, que Krúdy recria o “mito fundamental de Dante”. Kertész fala sobre um romance específico de Krúdy, O prêmio das mulheres, publicado em 1919, em que, “justo em meio ao inferno europeu […] nascia naquele momento o romance que no final evocava o pensamento de Dante: da orgia universal da morte e da catástrofre… renascerá o amor?. Essa é a Montanha mágica, de Thomas Mann”. Falcão Klein lembra o quanto Kertész é marcado por esta linhagem literária: o escritor, conta, “algumas páginas adiante, insiste em uma frase que encontra nos diários de Márai: tive que fugir da Hungria para ser um escritor húngaro”.

A busca pela identidade marcada pela prosa de Kertész perpassa sua relação com a escrita e com o totalitarismo. Seus textos são trabalhados enquanto espaços de confronto do Eu, com um Outro. Em meio a este confronto, é marcante o sentimento de não pertencimento a lugar algum, a cultura alguma, de vivência em meio a grande escombro cultural; o autor não se sabe judeu, húngaro ou, apenas, um sobrevivente.

Muito do que se conhece das letras e literatura húngara no Brasil de modo geral, deveu-se a Paulo Ronái, que veio com a família para o Brasil foragido da Segunda Guerra Mundial e cujo encanto com a língua portuguesa tornou-o o versátil anfitrião de suas letras natais na nova terra que passou a habitar até 1992, quando faleceu.

Em homenagem à sua memória, a editora Hedra publicou o volume Contos húngaros, organizado e traduzido por Paulo Schiller, Trata-se da reunião de dez contos inéditos de quatro dos autores mais representativos da literatura húngara compõem esse livro. Gyula Krúdy, Dezsö Kosztolányi, Géza Csáth e Frigyes Karinthy fornecem um impressionante panorama da maestria da prosa húngara do início do século XX, representando tanto a última geração a amadurecer antes da Primeira Guerra até a primeira geração de escritores a colaborarem com a revista Nyugat.

Sua novidade literária foi contrapôr-se à literatura húngara dos primeiros anos do século, masi ensaística do que narrativa ou poética. Esta, formara-se sobretudo em torno do “Círculo do domingo”, cujo líder era o filósofo Georg Lukács.

Send to Kindle

Send to Kindle