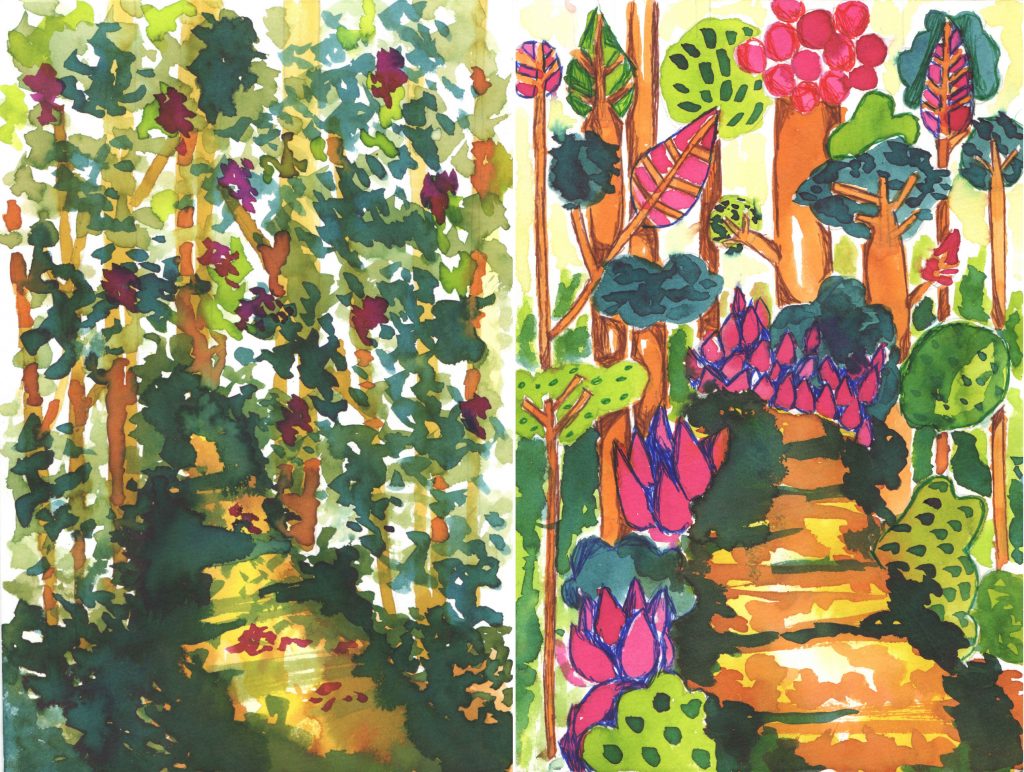

composição de Ekaterina Panikanova

O autor Vladimir Korolenko (1853-1921) é pouco familiar aos leitores brasileiros. O russo não era publicado por aqui há mais de cinquenta anos. Porém, é considerado autor fundamental, reconhecido por ninguém menos que Liev Tolstói como “um dos principais contistas da literatura russa”. O crítico literário Otto Maria Carpeaux dedicou uma análise ao escritor, que comparou ao inglês Charles Dickens [História da literatura ocidental. Edições O Cruzeiro, 1963. vol. 5], incluindo-o numa linhagem da “literatura de acusação”. Korolenko, nas palavras de Carpeaux: “Foi um realista moderado, de simpatias algo sentimentais para com os sofrimentos humanos, mas sem exacerbar a tendência, até atenuando-a pelo humorismo delicado do estilo. Nenhum outro russo parece-se tanto com Dickens. Todas essas qualidades revelaram-se de maneira magnífica no seu conto ‘O Sonho de Makar’, que o tornou logo famosísismo na Rússia e no estrangeiro”. O crítico pontua ainda que Korolenko “tinha ficado, durante anos, no exílio, na Sibéria; e os seus Contos Siberianos reuniram muito agradavelmente o encanto da paisagem exótica, o interesse geográfico-antropológico pelos povos estranhos daquelas regiões longínquas, a compaixão para com os exilados políticos e o horror do regime tirânico que os exilara. Entre os leitores europeus, Korolenko foi durante muitos anos mencionado ao lado de Tolstoi e Dostoievski”.

A editora Carambaia acaba de lançar uma edição em formato de caixa, que reúne dois formidáveis trabalhos do autor: Em Má Companhia é um romance sobre um menino, proveniente de uma família rica, que se envolve com uma turma de crianças pobres; O Músico Cego, obra mais famosa do autor, narra a história de Piótr Popélski, um garoto que nasce cego e desenvolve grande sensibilidade para a música. A delicada novela, nas palavras do crítico russo Alexandre Skabitchevsky, “é a última palavra da perfeição, uma das obras mais admiráveis com as quais o mundo literário já pôde contar. Impossível pensar em um tema tão simples, com menos artifícios, e ao mesmo tempo uma análise psicológica mais profunda”.

Send to Kindle

Send to Kindle